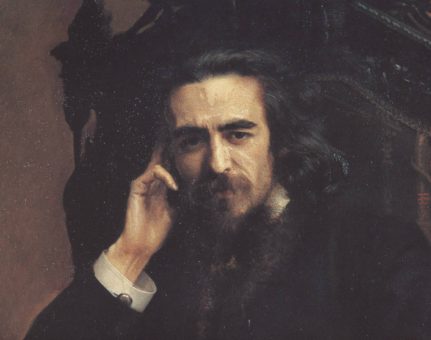

13 августа исполнилось 120 лет со дня смерти Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), фактического основателя т.н. Русского религиозно-философского ренессанса, чья философия оказала наибольшее влияние на русскую мысль ХХ века.

С православной точи зрения к Соловьеву, конечно, выдвигается целый ряд существенных претензий: это и его неоплатонизм, и гностицизм, и софиология, и экуменизм, и филокатолицизм, и антивизантизм, и многое другое. Но для предметного спора с соловьевской линией необходимо понять, почему именно этот человек сыграл поворотную роль в истории русской интеллектуальной культуры, чем именно он смог настолько поразить современников, что всю историю русской философии мы до сих пор делим на “до” и “после Соловьева”. По-моему в объективной оценки его наследия, по крайней мере, при первом приближении, стоит выделить три аспекта.

1. Когда я был еще подростком, однозначно определившим свои философские взгляды как идеалистические, и страстно и пристрастно читал все, что касалось истории идеалистической мысли в России, то, как мне тогда казалось, очень хорошо представлял себя на месте молодого, ищущего русского разночинца конца XIX и понял, каким событием оказался Владимир Соловьев для тогдашней читающей публики. Какая интеллектуальная мода тогда царила среди разночинства, студенчества, молодой интеллигенции и прочей “передовой части общества”? Прежде всего та, которая способствовала разрушению традиционного, средневекового миропорядка, т.е. разного вида материализм и позитивизм, а если местами и восходили какие-то неоромантические идеи, то никакой целостной, полноценной, системной альтернативы грубому секулярному редукционизму они не представляли, только лишь очередные сантименты против “науки” и “разума”. К беспредельному сожалению, ни синодальные иерархи, ни духовные академии, ни какие-либо консервативные и неославянофильские круги и кружки не могли хоть сколько-нибудь приостановить, подорвать или подкорректировать этот агрессивно-атеистический мейнстрим. И вот в эту фатальную ситуацию вторгается академически воспитанный и одновременно прошедший радикальную духовную эволюцию Владимир Соловьев со своей беспощадной критикой современной философии с позиций последовательного идеализма («Кризис западной философии. Против позитивистов» (1874), «Критика отвлеченных начал» (1880) и др.). И очень скоро становится услышанным теми, кто до сих пор выбирал исключительно между разными сортами вульгарного или “научного” материализма. Независимо от содержательных особенностей этой критики стоит признать, что это был настоящий подвиг, развернувший интеллектуальную моду в сторону метафизики и мистики настолько, насколько это было вообще возможным. Это только потом будут и сборник «Проблемы идеализма», и эпохальные «Вехи», и Религиозно-философские собрания, и весь Серебряный век, но все это бурное цветение, воспринимаемое революционными материалистами не иначе, как “поповщина” и мракобесная реакция, имело одного основателя – Владимира Соловьева.

2. Влияние Соловьева, конечно, не было бы столь грандиозным, если бы сводилось только к одной критике идеализма, потому что в альтернативу секулярному мирозвоззрению Соловьев всю жизнь поэтапно развивал свою собственную универсальную систему, охватывающую все основные дисциплинарные сферы философского знания: и теологию, и онтологию, и гносеологию, и этику, и социальную философию, и эстетику. И этот системный универсализм Соловьева был обусловлен не просто его редкой разносторонностью, а совершено ясным пониманием того, что если мы верим в существование единой абсолютной Истины, то мы можем найти ответы на все основные мировоззренческие вопросы, исходя из этой Истины. Соловьев называл свою онтологическую позицию “всеединством”, и хотя с православной точки зрения этот термин довольно спорный, с этой же точки зрения невозможно отрицать, что всемогущий и всеблагой Творец имеет замысел обо всем и вся, и что все в этом мире имеет свой промыслительный смысл. Энциклопедический универсализм Соловьева – это его существенное преимущество перед всей прежней русской идеалистической философией, которая за редким исключением ограничивала свои рассуждения отдельно взятыми темами, в значительной степени концентрируясь на внутри-православной и внутри-российской проблематике. Соловьев же строил свою философию не просто как русский, а как общеевропейский мыслитель, как будто бы обращаясь ко всему человечеству, что и позволило ему быть услышанным во всем мире. «Философские начала цельного знания» (1877) или «Оправдание добра» (1897) это уже не примечательный russian authentic, это философия по гамбургскому счету, сохраняющая свое значение независимо от каких-либо национальных особенностей и различий. Вот это очень серьезная проблема, которую я всю жизнь объясняю нашим патриотам и националистам: любой концептуальный вопрос о России и русских может быть решен только как следствие более общих, универсальный вопросов, а если все мировоззрение сводить исключительно к национальным интересам, то оно будет заведомо ложно и никому, кроме немногих представителей этой нации, не интересным. Такие имена первого ряда русской идеалистической мысли, как Хомяков, Самарин, Страхов, Данилевский или Леонтьев в своей философии исходили из сугубо русских проблем и решали свои вопросы ради именно русских проблем, почему наднациональное содержание их философии не оказалось не столь заметным. Соловьев же разворачивает русскую идеалистическую философию на путь наднационального универсализма, задавая новый, всемирно-исторический масштаб самой русской мысли, как Достоевский задал всемирно-исторический масштаб русской литературы. Другой вопрос, что в своем стремлении к безграничной вселенскости Соловьев уже не различал этнокультурные и догматические границы, и практически игнорировал любые экклезиологические ограничения, но этот текст не об этом.

3. Если попытаться идентифицировать мировоззренческую позицию Соловьева, то среди иных определений ее можно назвать “религиозным (или, как вариант: христианским) гуманизмом”. Именно за этот гуманизм его очень уважают многие левые и либеральные прогрессисты, и соответственно, порицают многие правые консерваторы. Гуманистическая позиция Соловьева наиболее остро выражена в таких скандальных работах, как «Об упадке средневекового миросозерцания» (1892), «Памяти К.Н.Леонтьева» (1892), «Византизм и Россия» (1896) и других, где философ упрекает средневековое сознание в целом и византийское в особенности в фактическом “компромиссе христианства и язычества”, отказе от “христианского преобразования общественного строя”, “псевдохристианском индивидуализме”, ограниченным только личным спасением и как будто бы игнорирующим общечеловеческие проблемы и цели. Конечно, с православной точки зрения эти тексты совершенно не убедительны, потому что по целому ряду исходных позиций противоречат христианскому мировоззрению как таковому (Соловьев утверждает необходимость построения Царствия Божия на земле в результате некоего всемирного “богочеловеческого процесса” и прочее.), но если эти доктринальные противоречия вынести за скобки, то сформулированные там этические претензии Соловьева не утратят своей силы.

Действительно, искреннее и последовательное исповедание христианства предполагает качественное духовное преображение человека в его земной жизни, что означает постоянное стремление к христианскому идеалу, динамику, развитие, изменение к лучшему, “в просторечии” называемые эволюцией или прогрессом. И если возможно христианское общество, то в нем должно наблюдаться это развитие, предполагающее осознанное, активное, творческое участие человека в преобразовании всего общества, а не просто пассивное созерцание всеобщей стагнации и отказ от какой-либо социальной ответственности. Иными словами, Бог создал человека по Своему образу и подобию для того, чтобы он жил и что-то активно делал в этом мире, а не ничего не делал и как можно скорее умер. И это касается человеческого состояния как до грехопадения, так и после. Да, мы живем в грехопадшем мире и этот мир катится к царству антихриста, но из этого не следует, что мы можем позволить себе запустить себя, запустить этот мир и пассивно мечтать о смерти – христианство к такой эскапистско-суицидальной позиции никакого отношения не имеет.

Следовательно, мы не можем позволить себе “равнодушие к историческому деланию добра”, а именно в этом упрекает Соловьев средневековое сознание в целом и византийское в особенности. Более того, он заявляет, что “с византийской точки зрения” “истина не обязывает”, что в византийском миропорядке люди довольствуются возможностью личного спасения, понимаемого как соблюдение формальных правил и ничего не делания. Я бы даже обострил этот тезис: что люди довольствуются своей причастностью к Истине, к истинной Церкви, но эта Истина и эта Церковь их самих ни к чему не обязывают. И в итоге возникает порочный парадокс: вместо того, чтобы на основании христианства развиваться к лучшему и развивать к лучшему окружающий мир, такие “христиане”, прикрываясь христианством, отказываются от любого развития, и именно ссылаясь на христианство оправдывают свою стагнацию и деградацию. Насколько справедливо в этом можно упрекать тысячелетнюю историю Средневековья в целом и Византии в частности – это отдельный вопрос, но этот вопрос требует своего подробного ответа. В любом случае можно констатировать, что если гуманизм призывает к целостному развитию человека и человечества (как это было в его ренессансной версии), а не к тому, чтобы оставить его в покое и равнодушно смиряться с его разложением (как это есть в его либеральном изводе), то такой гуманизм с христианством вполне совместим и само понятие “христианского гуманизма” вполне допустимо.

Таким образом Соловьев спровоцировал дискуссии о том, как должно развиваться христианское общество – не о том, как оно должно сохранять наследие прошлого и охранять себя от врагов, а именно развиваться – вперед и вверх, а эта задача напрямую пересекается с вопросом о христианской миссии и миссионерстве. И вот эти темы онтологического назначения человека в этом мире, своего рода, “миссии человека” как активно-творческого субъекта, и непосредственно связанная с ней тема социальной активности христианства, христианского преобразования общественной жизни, стали существенными интуициями соловьевьевской линии в русской философии, доминантой Русского религиозно-философского ренессанса.

Именно эти три свойства учения Владимира Соловьева – успешно проповедуемый идеализм, энциклопедический универсализм и социально активный христианский гуманизм – способствовали его уникальной популярности среди русских интеллектуалов. И мы должны всегда иметь в виду эти преимущества философии Соловьева и его последователей, чтобы адекватно оценивать их роль в истории русской религиозной мысли. Если бы его философия ограничивалась только лишь известными гетеродоксальными идеями, то сегодня мы бы вспоминали его не более, чем как очередного эзотерика, в одном ряду с Блаватской или Рерихом. И это замечание касается всех философов, чьи взгляды не исчерпываются какими-либо ересями.

Обо всем этом я много размышлял в юности у могилы Владимира Соловьева в Новодевичьем монастыре, куда специально ездил читать его работы и пытался очень четко представить его эпоху, когда само понятие русской философии, а тем более религиозной русской философии, многим еще казалось совершенным оксюмороном.